京都府宇治市の寺院における観音堂改修工事も、いよいよ仕上げ段階に入りました。建具枠や欄間、格子、収納といった細部の工事が続き、 日本建築特有の意匠が組み込まれ、内部空間は少しずつ完成形へと向かいます。檜材を使ったオリジナル造作やワーロン障子など、職人技の光る工程が続きます。本記事「後編」では、観音堂内部の仕上げを中心に、そのこだわりをご紹介します。ぜひご覧ください。

玄関や内部に建具枠を取り付けました。建具枠は扉や障子の基盤となる部分で、正確な施工が建具の動きやすさに直結します。観音堂では檜材を採用し、耐久性と意匠性を兼ね備えています。

室内の建具枠を取り付けながら、職人が微調整を行っている場面です。枠の歪みやねじれが残ると、障子や襖の建て付けに支障が出てしまいます。そのため、実際に押さえて確認しながら、ミリ単位で調整を進めます。細やかな作業を積み重ねることで、観音堂内部の建具がスムーズに開閉し、長期的に使いやすい仕上がりにつながります。

障子や襖の上部に取り付ける欄間(建具上の装飾パネル)部分の敷居を加工しました。欄間は採光や通風を確保する役割を持ち、和の趣を引き立てます。観音堂の改修では、既存の意匠に合わせて丁寧に仕上げました。

内部に檜の化粧柱を設置し、オイルステンで塗装しました。オイルステンは木に浸透し、木目を活かしながら防水性・耐久性を高める塗料です。木目を活かしながら耐久性を高め、落ち着きある雰囲気を演出します。檜は強度と美しさを兼ね備えており、寺院建築にふさわしい素材です。

観音堂内部の中心となる須弥壇(しゅみだん)の造作工事を進めました。須弥壇とは仏像や御本尊を安置する壇のことで、寺院における最も大切な部分です。今回は総檜仕上げで、現場で一から寸法を合わせて組み上げています。仕上げ前の段階ですが、木目の美しさや温かみのある質感が際立ち、完成後の荘厳な雰囲気を想像させます。耐久性や調湿性に優れた檜を使うことで、長く清らかな状態を保てるのも大きな特徴です。

収納上部の壁に石膏ボードを貼り、仕上げの下地を整えました。ボード貼りは仕上げ材を美しく仕上げるために必要な工程であり、内部空間の完成度を高めます。

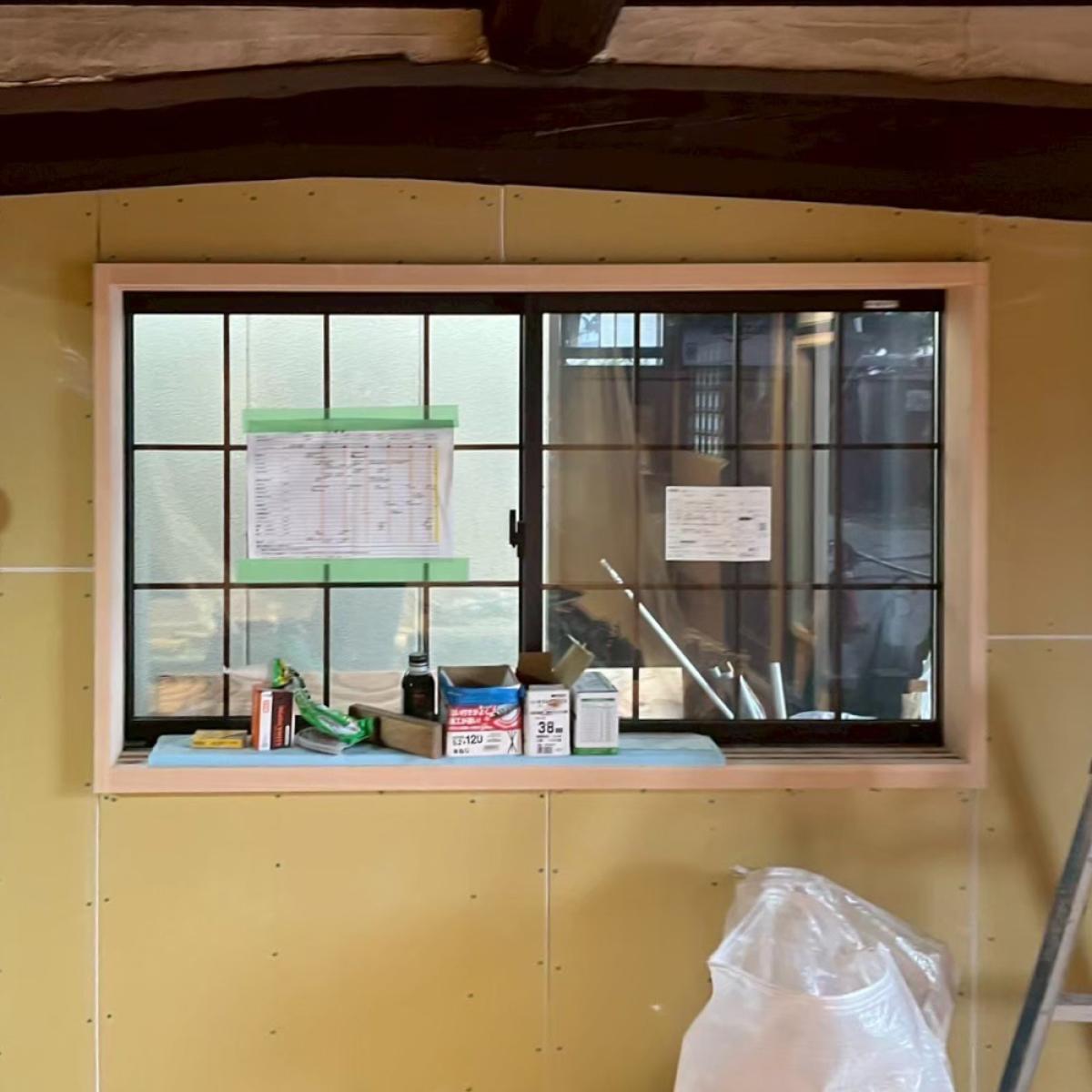

窓の周囲に石膏ボードを貼り付け、室内の下地を整えました。窓まわりは外気や湿気の影響を受けやすいため、下地を丁寧に仕上げることで、断熱性や気密性を高められます。ボードが整うと、このあとクロスや塗装といった内装仕上げがしやすくなり、観音堂内部の快適性と耐久性が向上します。

建具や柱、造作が整い、内部空間が完成に近づいてきました。まだ畳や仕上げの工事は残っていますが、この段階で観音堂の新しい姿が具体的に見えてきます。改修工事の集大成に向けて、最後の工程へと進みます。

✨次回予告✨

次回「完成編」では、畳や障子、格子扉、玄関土間タイルなどの仕上げ工事をご紹介します。観音堂改修の集大成をぜひご覧ください。

私たちヤマコーは、これまでに新築店舗・店舗リフォームのご依頼を数多くいただいております。

業種は多岐に渡り、焼肉店、居酒屋、マッサージ店、ネットカフェ、歯科医院など、他にも数多くの業種による幅広い実績を持ちます。

私たちが多業種のオーナー様に選ばれ続けている3つの理由

・設計デザインにおいて提案するプランニング力

・オーナー様の想いをカタチにできる現場力

・価値を高める空間アイデア

ヤマコーには大工を経験し、その後、現場監督・設計デザインに携わっているスタッフが在籍しています。

建築を知り、建物を知り、デザインを知り、造り方を知り尽くした私たちだからこそ実現できる現場力。

現場の進捗をオーナー様と随時確認し、ご要望において「できるかできないか」の回答をその場でお答えすることが可能であり、構造上「できない」と判断した場合は、オーナー様の納得のいくご提案をいたします。

その現場力こそが業種という垣根を越えて、私たちヤマコーが選ばれ続けている理由です。

店舗リフォーム、新築をお考えの際には是非一度ヤマコーへご相談ください。

ご連絡先0120-156-805

お問い合わせフォーム

SEARCH

CATEGORY

GROUP

よく読まれている記事

KEYWORD